|

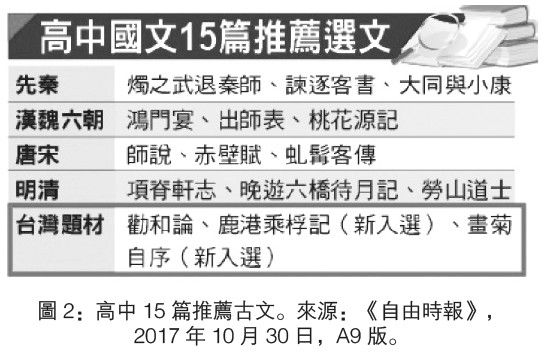

| 图2:高中15篇推荐古文。来源:《自由时报》,2017年10月30日,A9版。 |

二、1971~1994年:统编本阶段国文教育的过渡性质

在1971年联合国大会第2758号决议中,北京获得中国代表权的国际承认。自1971年以后的20余年间,台湾高中课本选文在“反共”、“防左”不变的前提下,逐渐露出对“崇古”思变的迹象:〔24〕

以1971年版的统编本来说,前四册第一课仍是党政文章,五、六两册第一课倒是改为先秦作品《蓼莪》和《劝学》。然而,正是这样的“反常”,引发官方和亲官方舆论的不满,〔25〕旋即修订为1975年版一律由党政文章作为每册开篇的“常态”。不过,1971年版统编本其实已经具备切合“反共抗俄的大时代”的选文,例如蒋中正《为中华民国退出联合国告全国同胞书》、孙文《用什么方法来恢复民族主义》、蒋中正《中山楼中华文化堂落成纪念文》、陈立夫《过去现在与将来》等开篇文章来作为思想引导;还有蒋经国《永远与自然同在:追忆吴稚晖先生》的出现,提示了接班准备的政治氛围等等。尽管如此,1971年版统编本仍被论者评价为力求变化,试图扩大选文格局,兼顾党政、道德、文化与文学的功能。〔26〕

然而,鉴于肃杀的反共环境压力,1975年版统编本就走向“戒慎保守”的选文风貌,党政相关人物的文章合占六册的15%;并且,选文的思想检查标准无异“罢黜百家,独尊儒术”。〔27〕其中,蒋经国的选文占了两篇,蒋中正的选文占了四篇,还有一篇黄少谷写的《何以慰总统蒋公在天之灵》──蒋中正离世于1975年。

至于1983年的统编本初版,仍是清一色以党政文章为六册开篇,只不过是由“一孙一蒋”变为“一孙二蒋”──蒋经国《这一代青年的新希望》和《一位平凡的伟人》分别为第三册、第四册的第一课,另选录蒋经国《永远与自然同在:追忆吴稚晖先生》和《写给青年们的一封信》置入第一册、第二册;全六册92课合计党政相关人物的作品占了17%,〔28〕这自然是台北政治权力交接与巩固需求的反映。为了强化这种反共政治需求,还借来外力自重,编选索忍尼辛写的《给自由中国》当成“现代文学”。正如胡薇伦对统编本阶段课程标准的评价:

教育制度要完全不受政治影响是不可能的。如果要以二元对立的假设命题来看,究竟是政治立场引导教育改变,或是教育政策引导政治立场改变,相信前者是肯定的答案。〔29〕

总之,1980年代中期以后,台湾社会针对高中国文的改革呼声,一方面是岛内权力更迭、政治派系倾轧的反映,另一方面也是华夏文明和域外文明在东亚地缘政治博弈的反映。许多在反共华夏化教育体制下成长的台湾留学生,通过与“美日台三角贸易结构”一致的路径而滋生台独意识,正说明后者是域外文明对华夏文明斗争的政治表现。从二战后台独组织的重心由日本而美国而台湾的移动顺序来看,可见“台湾国族主义”对新旧殖民宗主国的依附性。这便是1980年代以后,原就对日逆差的台湾在扩大对美顺差中取得补偿,而不惜对美日支付更大政治代价的原因。所以刘进庆等学者说:“在对外方面,台湾是在被编入日美两国的国际分工体制过程中,推动出口导向工业化和对外贸易的。”〔30〕

然而,上述经济过程有一个关键因素,那就是台湾不分农工的廉价劳动力,特别是随着台湾代工经济发展和九年义务教育的实施,而具备高素质、低工资条件的劳动力。台湾语文教育那些教忠教孝的“崇古”课文,一方面是“反共岛国体制”所必需的政治工具,一方面又正好作为忍受低工资以换取高成长的勤劳伦理的教育材料。

但在1980年代推出产业升级政策以后,由于民间投资意愿低落,而没有改变劳动密集型、附加价值低的产业型态。另一方面,不断扩大的贸易顺差造成巨额的外汇积累,而闲置的资产又投入股票和土地的投机炒作,形成了泡沫经济社会的症状。〔31〕这样一来,那些教忠教孝的“崇古”课文自然与社会潮流相悖,所谓“激发爱国精神,却沦为僵化政策宣传”、“强调家族伦理,难越传统伦理气氛”、“着重品德修养,却难脱一元教诲窠臼”、“强调思想纯正,不易培养思考能力”、“不悖时代潮流,部分已经不合时宜”、“弘扬中华文化,结果窄化中华文化”的批评,〔32〕不过是挣脱旧伦理、拥抱新潮流的社会集体冲动的反映。

既然“人心不古”,那么“民主化”与“本土化”藉“文/白比例之争”,也就有了杀出重围、跃升为台湾社会主流认同的内部条件,这正好可以掩盖产业转型失利的经济病痛。

三、1995年~:“教改”不回的中国批判与反共继承

1980年代以前,反共戒严体制是台湾以低工资换取经济成长的政治保证,而“崇古”思想的灌输则是代工经济成长的教育条件。〔33〕那么,当产业外移以后,那些无法跟进的劳动群众、技术资本不足或是外移失败的岛内业主,自然被“民主化”和“本土化”的新认同席卷成新气候。因此,1990年代以来的教改运动,崇尚西方教育话语,拿文言文和《中国文化基本教材》来当箭靶,其实既是台湾失却中国代表权话语的后遗,也是域外文明叩关华夏边缘所反映的价值观矛盾,本质上还是地缘政治的问题。〔34〕

但是,殖民地型“民主化”和“本土化”存在质量不足的问题。于是,既要去除党国思维,又要继承反共体制,那么“崇古”课文就只能减量,而无法根除。毕竟,以“崇古”来“反共”已然是台湾社会的动员基础。也就是说,既无法废除中文,也不能抽光古文,“台文”又迟迟不到位,就成为1995年版末代统编本以来台湾高中国文教科书的样貌。〔35〕直到2017年秋,大陆义务教育大幅增加古诗文含量,台湾当局才加大删减2019年高中国文新课纲的文言文比重。

历史人类学者王明珂曾认为,对大多数的汉族系台湾人而言,建立在“历史记忆上的中国人认同”仍是其族群认同的最大范围。〔36〕不过,王明珂发表那种看法时,“四一○教改运动”才开始3年,显然还未见“教改”成效。且自从20世纪末以来,台湾学生的历史意识和认知被置入“同心圆理论”框架,而中国史被进一步“世界化”、“外国化”以后,〔37〕学生的中文学习就进一步产生认知上的结构性矛盾。

胡薇伦曾针对1948年至2006年间,台湾地区高中国文选文的主题变迁,做了30项细目的统计,并反映出四个主要的变迁趋势:首先,是政治上的台湾认同与中国认同关系呈现反比增减;其次,是文化上的忠孝节义传统道德式微;其三,是党政意识形态的汰除;其四,是个人主义的高涨。〔38〕这四个变迁趋势反映出1971年和1995年是关键年份。前者反映的是台湾在国际上的政治孤立;后者反映台湾在孤立处境制约下,其“教改”运动的影响。

至于从统编本的过渡性质阶段就开始思变的“崇古”选文,到了21世纪,由2006年暂行课纲(九五暂纲)、2009年课纲(九八课纲)、2012年课纲(一○一课纲)、2015年“十二年国民基本教育公听会版本”的文言文推荐选文看来,文言文篇数由40而30而20,最后减为15,〔39〕确实呈现递减的趋势。国府撤台后,高中国文教科书的文/白比例维持7:3,长达40余年;至1990年代中期的教改运动以后,才出现“文降白升”的情形,以至于“文言文之课数比例需符合三年平均45%-55%”,〔40〕也就是文/白比例平均达到5:5。但2015年这套5:5的草案版本还不及实施,就在经过政党轮替后的2017年9月23日被否决,文言文比率再次被调降为35%-45%,也就是文/白比例平均变成4:6,白话文比率首度过半──台湾高中生三年只要念推荐古文15篇。但这不必然是台湾青少年中国人认同递减的原因,否则就无法解释大陆过去语文课本的白话选文比例较高,却没有中国人认同障碍的问题。

况且,台湾“去中国化”的主事者和执行者,皆是经过并掌握“之乎者也”文化意涵的社会菁英,其文言文程度还高于许多“抢救国文教育联盟”的成员,例如杜正胜便是。

四、“台湾化”的国文教本选文

问题其实是出在白话文选呈现“台湾化”的趋势,以2015年11月的《十二年国民基本教育国语文课纲草案》为例,其“教材编选”明白指出:

第四阶段及第五阶段(笔者按:即初、高中阶段),白话文选以台湾新文学作家(含原住民)之作品为主,兼及世界华文文学、翻译作品、文学论述等,并酌采古代接近语体之作。〔41〕

到了2017年9月,锺肇政、向阳、庄万寿、廖玉蕙、陈芳明、彭瑞金、蒋为文、朱宥勋等人,又把“降低文言文比例”和“提高台湾文学分量”这两回事联系起来,并指向“配合台湾的国家重建”为课纲目标。〔42〕如此一来,文/白之争原不过是岛内政争的表现形式,但由于配合历史教育的重设,即中国史“世界化”、“外国化”或“东亚化”,而被错置成“文言=古代=中国”与“白话=现代=台湾”之别的想像。因此,尽管21世纪以来的历次课纲都推荐文言选文,但并不代表台湾高中生能由此明白辨认“本国作家”或“本国作品”。

至于“本土化”、“台湾化”、“台湾文学”的选文,在1995年以后,教本为反映时代背景和强化台湾印象而入选的台湾文学作品,其实是忽略文学性的结果。胡薇伦具体指出吴晟《番薯地图》及《堤岸》、赖和《一杆称子》、杨华《女工悲歌》、锺理和《贫贱夫妻》、杨逵《种地瓜》、洪醒夫《跛脚天助和他的牛》、陈第《东番记》、郁永河《裨海记游》、蓝鼎元《纪水沙连》等白话或文言的台湾文学作品,有的技巧粗糙,有的文学含量浅薄,有的只剩悲情与压迫,有的偏向历史纪录,就高中国文选文的典范意义和标准来看,可说是以意识形态窄化台湾文学视野的结果。〔43〕

这种台湾文学视野被意识形态窄化的情形,延续到2017年9月间针对2019年高中国文新课纲的争议,比如《支持调降文言文比例,强化台湾新文学教材——对本国语文教育改革的主张》。后者的共同发起人彭瑞金早在1982年就将“台湾文学本土化”予以意识形态化,他的《台湾文学应以本土化为首要课题》一文,主张以是否“认同”、“关爱”台湾的土地与人民来作为台湾文学300年作品的检视网。〔44〕换句话说,彭瑞金关注台湾文学的首要课题不是“经典”与否,而是能不能通过他所设定的“本土化”检查尺度。

这种思维不仅止于白话文,还体现在2017年10月对于高中国文新课纲的15篇推荐古文(图2),其中古文艺术水平较高的唐宋文仅有3篇,而清朝和日殖时代的台湾古文也是3篇。3篇台湾古文当中,原来艺术水平较高的《台湾通史序》被删去,取而代之的是《鹿港乘桴记》和《画菊自序》。

(图2:高中15篇推荐古文。来源:《自由时报》,2017年10月30日,A9版。)

如此一来,经过机械化、平均化、意识形态化检查的选文,在稀释中国身分认同的同时,却未必对台湾文学和台湾认同就是一种美化,反而暴露无病呻吟的矫态。〔45〕“台湾文学本土化”的问题是没有阶级维度,而把阶级议题国族化,使“土地与人民”都沦为国族主义政争的藉口。至于搬套后殖民理论来建构“本土/外来”的阐释框架,编造“中国=文言文=殖民意识”的逻辑,成为自残台湾文学以求“去中国化”的方法。〔46〕至于2019年9月仓促上路的新课纲国文课本,更被舆论认为是“重灾区”。中华语文教育促进协会理事长段心仪指出,语文化、零碎化、去脉络化的文化教材与国文课本,“除了达到‘去中国化’的目的,我看不出任何教育意义”。〔47〕

|